一、德以润心:价值引领与专业素养的同频共鸣

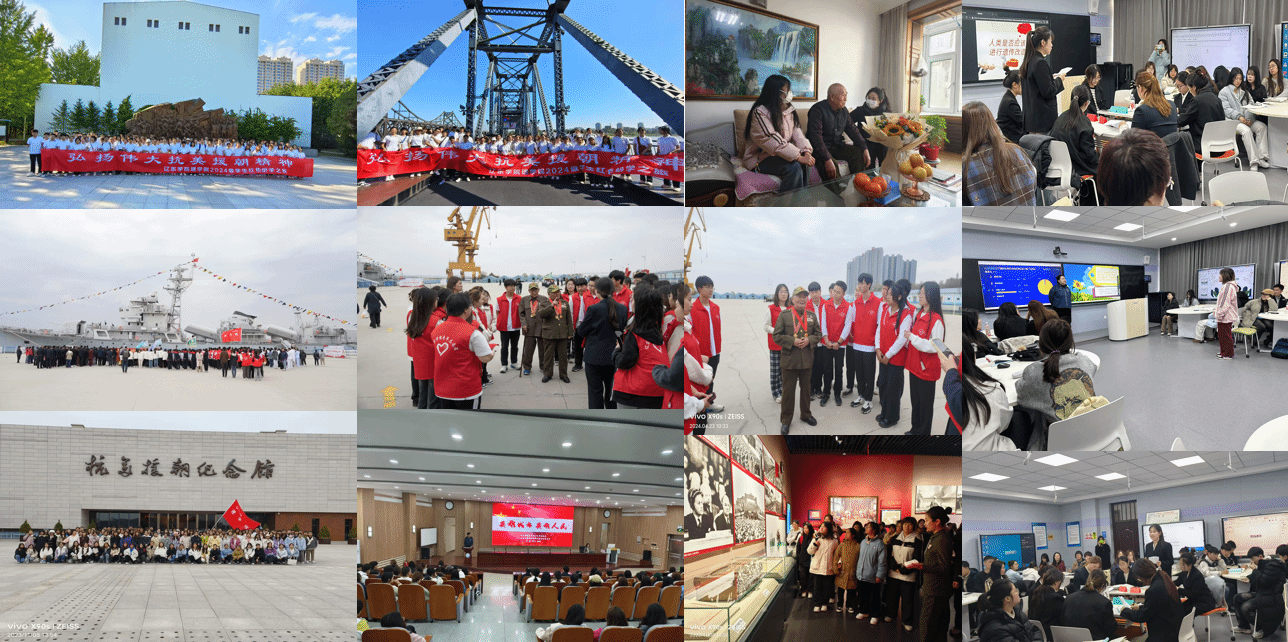

理学院坚持立德树人根本任务,将思政教育贯穿于本科教育教学全过程,特别是结合丹东地域特色,以抗美援朝精神为重要育人资源开展系列活动:在专业课程中融入历史元素和英雄事迹,注重学生实践与课堂教学相结合,邀请刘越教授做“英雄城市 英雄人民”专题报告,邀请参战老兵走进校园分享亲历战火的感人故事,组织“绘我心中的英雄”主题绘画活动,带领师生参观丹东舰和抗美援朝纪念馆进行情景教学。本学期在“抗美援朝精神”课程思政专项中取得“‘生命坚韧·科学报国’——抗美援朝精神融入生物科学专业‘三位一体’课程群建设与实践”专项1项,优秀案例3项。通过课堂知识传授与实践体验的有机结合,学生在学习专业知识的同时,深刻体会伟大抗美援朝精神,培养学生的民族自豪感和文化自信,旨在激发学生的报国情怀和奋斗精神,助力实现中华民族伟大复兴的中国梦。

二、术以润能:坚持OBE理念,创新教学模式,以优质实践平台促进教学成果产出

学院以OBE 理念推动课程教学改革,广泛采用“项目+任务”双驱动教学模式,深化产学研用一体化人才培养体系建设与改革。以“做中学”统合知识、能力、素质培养;搭建优质实践教学平台,建立“双导师”制,促进成果产出。

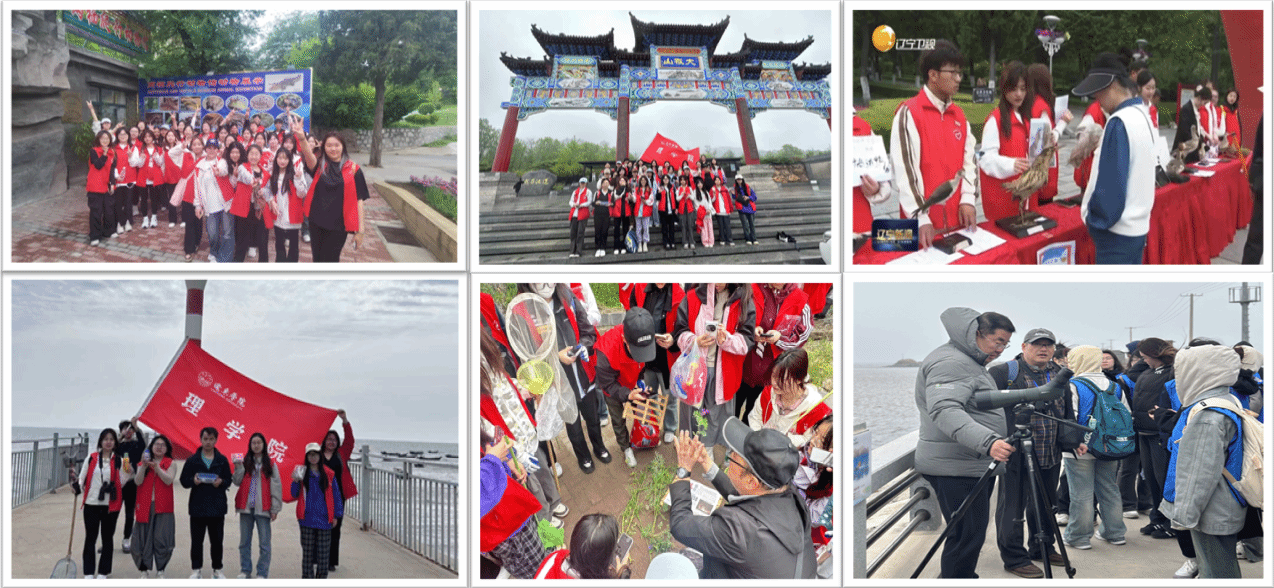

此外,学院积极组织学生参与“国际生物多样性日活动”和鸭绿江湿地观鸟等社会实践,与丹东市林草局、环保局、野保站等专业机构深度合作,通过实地参与生态保护宣传工作,使学生将课堂理论知识与实际应用紧密结合。这些活动不仅受到辽宁卫视、丹东电视台等主流媒体的广泛报道,提高了活动影响力,也为学生提供了展示专业能力的平台。通过“自然智趣园”系列科普活动等多元化实践,学院构建了“培养兴趣-引导专业-深化实践” 的三维育人路径,由学业导师全程指导,确保学生在实践中深化科学认知,提升科普素养,培养具有社会责任感和创新精神的理学人才,为国家科技发展储备优秀后备力量。

三、智教共融:组建AI+教学创新团队,多维协同助推区域教育跨越发展

学院积极响应教育信息化发展趋势,组建“AI+教学”创新团队,培养了一批兼具教育技术应用与学科教学创新能力的青年骨干教师。以遗传学课程为例,四名专业背景互补的博士组成教学团队,各自讲授研究专长领域章节,确保教学内容深度与前沿性并重;团队通过协同备课、集体研讨和教学反思,打造系统性强且富有启发性的课程体系,显著提升教学质量和学习体验。学院创新实施“青年教师导师制”,开展课程思政观摩课,以老带新,在教学实践中提供精准指导;同时引导博士团队深入丹东地区开展野外考察,明确科研方向,了解地方特色资源;积极组织生物、地理、数学等跨学科学术交流会,促进多学科融合创新,拓展教师学术视野。此外,为深化校地合作,学院邀请丹东市教师进修学院院长来校做专题报告,建立长效合作机制,在教学示范观摩、教研活动、校本教材建设等方面开展深度合作,取得丰硕成果,有力支持区域教育高质量发展,形成了“智教共融”的教育创新生态。

四、赛教学创,协同育人:“以教促赛、以赛促学、以学促创、以创促用”人才培养模式

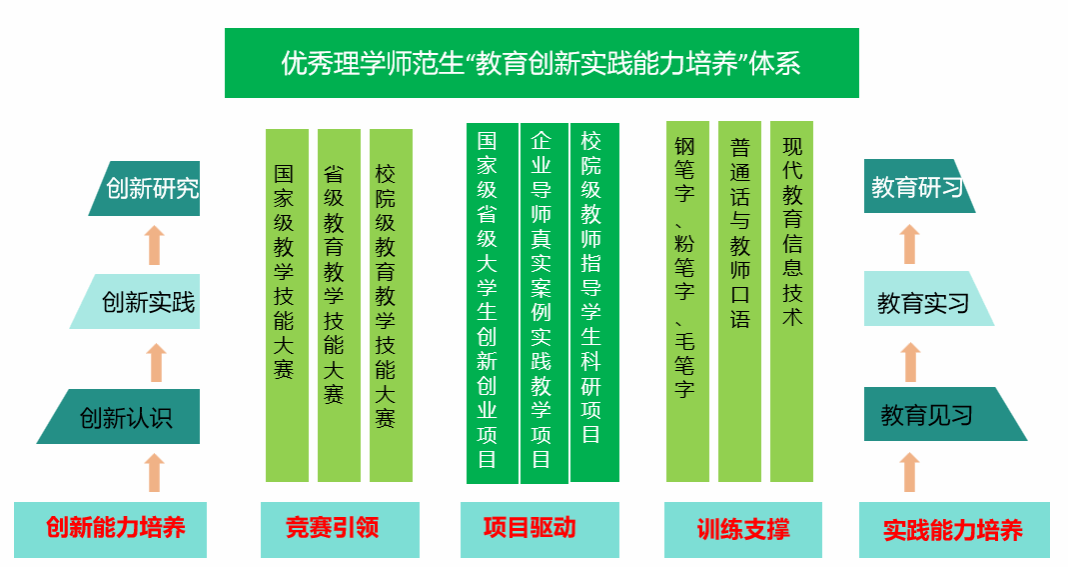

理学院在创新创业能力培养方面成果尤为突出,建构了理学院优秀师范生培养的“三模块、双链条”的教育创新实践能力培养体系,形成以“竞赛引领”“项目驱动”和“训练支撑”形成三大模块,面向师范生的教育创新能力和实践能力的递进式提升,并力求在同一教学活动中完成这两个能力目标的双达成。

学院积极组织学生参加各类学科竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划大赛等高水平赛事,选派优秀指导教师团队,为学生提供全方位指导,根据竞赛特点和学生实际情况,制定个性化的培训方案,开展专题讲座、模拟训练等活动。其中,“挑战杯”创新创业竞赛实现了全员参与,项目质量和数量双提升;在2024年从教技能大赛中,团队5名学生分别斩获3个一等奖和2个二等奖的优异成绩,充分展示了教学改革对学生发展的积极推动作用;学生论文发表数量年均增长32%,研究质量显著提升,毕业生就业质量和升学率双双提高,用人单位和研究生导师反馈普遍良好。