她,忠诚党的教育事业,安心三尺讲台,默默耕耘,无私奉献。率真乐观是她为人的标志,严谨认真是她治学的理念。她是学生求学路上的点灯人;她是用爱温暖学生的知心姐姐。她以崇高的理想和坚定的信念,坚守教育初心,彰显了当代教师的卓越风采,她就是省优秀教师——郑琳琳教授。

--题记

郑琳琳,女,汉族,1978年4月生,博士,教授,毕业于中国医科大学,民革党员,医学博士,教授,辽东学院医学院院长,丹东市政协委员。2004年参加工作以来,一直在科研与教学一线岗位工作,三尺讲台守初心,始终把“传道、授业、解惑”有机结合,在环境与健康领域深耕实践,把科学研究和人才培养有机结合。曾获辽宁省自然科学学术成果奖一等奖、辽宁省教育厅优秀科研成果奖、丹东市科技进步二等奖等10项奖励,主持国家自然科学基金项目、辽宁省自然科学基金项目等科研项目6项,起到了显著了社会效益。入选“兴辽英才计划”青年拔尖人才、辽宁省“百千万人才工程”百层次、辽宁省高校创新人才等省级人才计划,获得辽宁省教学名师、辽宁省优秀教师、丹东市优秀科技工作者、丹东市自然科学学科带头人等荣誉称号。

她没有惊天动地的英雄壮举,只是用爱和责任诠释着自己的使命担当,用平凡铸就着绚丽,用行动谱写着一曲无悔的奉献之歌。她说,教育就是守望,她愿意做一名稻田里的守望者,在教育这块圣土上,执着耕耘,不断前行……

深仁厚泽,以爱守护学生成长,让爱传承

著名的教育家马卡连柯说过:“爱是教育的基础,没有爱就没有教育”。“爱学生,是教师的本能。”这是郑琳琳常说的一句话,她也是这样去践行的。19年间她默默帮助那些生活困难的学生,至今她还记得一个沉默寡言的女孩儿。她叫赵晓芳,是2012级的学生,当时郑琳琳是晓芳的班导师,课余时间她经常深入课堂和宿舍,了解学生的学习和生活情况。一天她发现赵晓芳心情低落,眼睛红肿,便拉着晓芳的手问:“是不是遇到什么困难了?如果遇到困难不妨说出来,看我能不能帮帮你……”一番话后,晓芳眼圈泛红,哽咽着说出了家里最近的变故。

晓芳是甘肃人,家里以务农为生,姐弟3人,她是家中老二,上有一个同样读大学的姐姐,下有一个读高中的弟弟,父母既要抚养双方老人,还要供3个孩子读书,对这个靠天吃饭的农村家庭而言,负担可想而知。可是屋漏偏逢连夜雨,就在开学前,晓芳的父亲突生重病,花光了家里仅有的积蓄,因此还欠了外债,本就不富裕的家庭可谓雪上加霜。知道了实情,郑琳琳特意向晓芳“借”饭卡吃饭,说好了吃完饭就还饭卡。晚餐,晓芳打饭时突然发现,饭卡里多出了一笔钱,她一下就明白了老师的用意。正如晓芳自己所说,“那个时候我心力交瘁,正是郑老师的关心和帮助才让我挺了过来”。

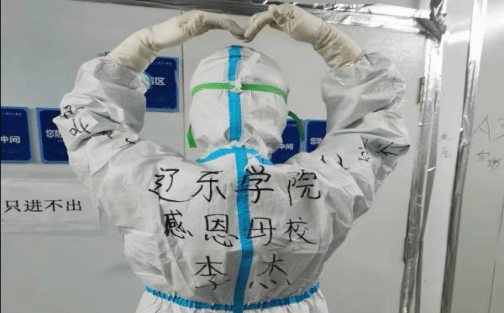

疫情期间,郑琳琳牵挂毕业的学生,在忙碌的线上教学之外,经常与驰援武汉和留守家乡参与抗疫的学生们沟通,给她们提供心理安慰,嘱咐她们注意防护,让毕业多年的学生继续感受到老师的温暖。2006级学生李杰在武汉抗疫期间感动的在防护服上写下“辽东学院,感恩母校”!同学们也纷纷表示“我们会把爱传承下去,好好工作,为抗疫做出自己的努力,请老师放心!”

不忘教育初心,做学生成才的引路人

“师德为先、教学为要、科研为基。”郑琳琳老师不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,立足专业,坚持教学与科研并举,以学术启迪学生,以执着的钻研精神、严谨的态度不懈努力开展教学和科研研究。在教育教学工作中,她积极探索新知识、新理念,刻苦钻研新业务、新技能,针对不同授课对象和学生专业特点及现实表现,制定细化教学方法措施,研究解决授课中的难点问题,尽可能让学生获取更多知识,掌握多项本领;她刻苦治学、研究教学心理、重视教学艺术,采用翻转课堂、线上线下相相合等多种教学形式,应对互联网时代带来的知识获取方式的挑战。她积极参加教学改革,发挥团队精神,与团队中的老师共同切磋研究,互相促进。近5年负责省级本科一流专业建设,主持和参与省级教研项目4项,发表教研论文8篇,获得辽东学院教学成果二等奖、三等奖各1项。

科研是立德树人的一个重要载体,是三全育人过程中不可忽视的重要环节。郑琳琳把崇尚学术作为人生的情怀和追求,沉心静气、不浮不躁,坚持科研育人、实践创新。她立足专业,坚持教学与科研并举,带领学生紧跟形势链接学科前沿。她依托主持的科研项目和预防医学及护理研究的课程教学,培养学生的创新思维和创新能力,指导大学生创新创业项目10余项。“动人以言者,其感不深;动人以行者,其应必速”。陶行知说:“教师一举一动、一言一行,都要修养到不愧为人师表的地步”。实验前,她会和学生反复讨论实验细节,尽最大努力提高学生的实验效率;实验中她帮学生纠偏,同时提醒学生各种注意事项,如受试小鼠如何走迷宫……组会上,她针对学生们课题进展中的关键问题,以饱满的热情和丰富的经验带领同学们开展一场头脑风暴。她要求学生养成每天看文献的习惯,告诉学生“科研人员应该具有创新精神,要积极探索,努力开拓,坚持创新思维”,她更告诫学生对待学术要严谨、实事求是,绝不能学术造假。由她指导学生完成的大学生创新实验项目硕果累累,学生第一作者发表科研论文10篇(其中SCI源期刊论文1篇,核心期刊科研论文5篇,学报论文3篇),获得辽宁省大学生创新创业年会优秀大创项目二等奖2项,大创团队学生中有7人考取重点院校攻读硕士研究生。

润物无声,服务社会促进医学教育的发展

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”郑琳琳认为,高校教师在教学科研之余,用自己的专业知识服务社会发展,这是高校教师的职责和使命。医学的人才培养不是关起门教学来就可以实现的事情,“酒香也怕巷子深”,要积极走出校园、服务社会,寻求实用之用、科学之学和发展之学,通过不断扩大医学专业及医学院的社会影响力,为学生寻找就业出路。

郑琳琳时刻关注地方经济社会和医疗卫生事业发展,她提出的“提高丹东市民院前急救能力的建议”被列为丹东市政协重点提案。她带领教师和学生志愿者团队深入丹东市振安区交通局、学校、社区和驻丹部队,为路政和道路巡查人员,在校大学生,小区保安、社区工作者和群众,现役军人等开展院前急救知识和技能培训,为提高居民的院前急救能力做出积极贡献同时,进一步夯实了学生的课内理论知识和实践的学习,也为学生培养拓展了新的路径。结合丹东区域特点,她带领教师团队在医养康养、满药研发、培训服务等多方面落地开花。经过充分调研,提出多份医养与康养相关提案。为服务地方经济发展,科研团队与多家企业合作,开展满药研发和技术服务工作。通过“走出去”宣传了学校,提升学校知名度,同时为学生社会实践开拓路径,实现课内与课外结合,城市与学校融合,贡献自己的力量。

无私奉献,兢兢业业,立德树人育桃李

“师者,传道受业解惑也。”三尺讲台,潜移默化地影响到一代人乃至几代人的成长。从教19年来,郑琳琳老师努力践行着习近平总书记说的做好老师的四个标准,她深知“要给学生一碗水,自己要有一池水”的道理,无论多忙,无论多困难,他都坚持边工作边学习,努力提高自己的综合素质。攻读中国医科大学博士研究生期间,因学院相关教师短缺,她主动承担2门课程的教学任务,每周周末返丹,周一为学生授课后乘车再回沈阳,彼时还未开通高铁,往返10几个小时的辛苦可想而知,就这样她坚持着完成了博士研究生的学习。2018年她患面神经炎,面部症状明显,但她坚持戴口罩上课,没有因为身体原因耽误一节课。她就是这样带着坚定的理想信念,不知疲倦,一步一个脚印地前行,攀登着教育领域的一个又一个高峰。

郑琳琳老师常说:成绩只代表着过去,未来仍需努力!她在用心,用她对党的教育事业的忠诚,实践着她执着前行的理念。相信她一定会继续在高等教育这块热土上不懈地耕耘,谱写出新的更加辉煌的篇章。

下一条:点燃红色爱国情 唯有青春报家国

版权所有:辽东学院医学院

学院地址:辽宁省丹东市元宝区文化路325号(辽东学院金山校区)、辽宁省丹东市振安区经山街49号(辽东学院经山校区)

邮编:118003