历史由人民书写,精神因传承永续。寒假期间,学院按照学校党委部署,积极组织师生实地走访抗美援朝老战士。“寻访抗美援朝老战士专项活动”不仅是一次跨越时空的对话,更是一堂行走的思政课。青年学子以脚步丈量历史,在倾听老兵讲述烽火岁月的故事中,触摸信仰的温度;在记录泛黄勋章背后的荣光时,读懂家国情怀的分量。每一次叩问与记录,都是对红色基因的溯源,更是青年对自身使命的叩击。寻访的过程,实则是将历史记忆内化为精神坐标,将英雄气概转化为奋斗动能。新时代青年当以这场“自我教育”擦亮精神底色,让抗美援朝精神在强国复兴的征程中焕发新辉,以青春之我扛起时代之责!今天,就让我们透过“寻访抗美援朝老战士系列”,一同拨开历史的硝烟,走近这些“最可爱的人”。

抗美援朝老战士:孙永清

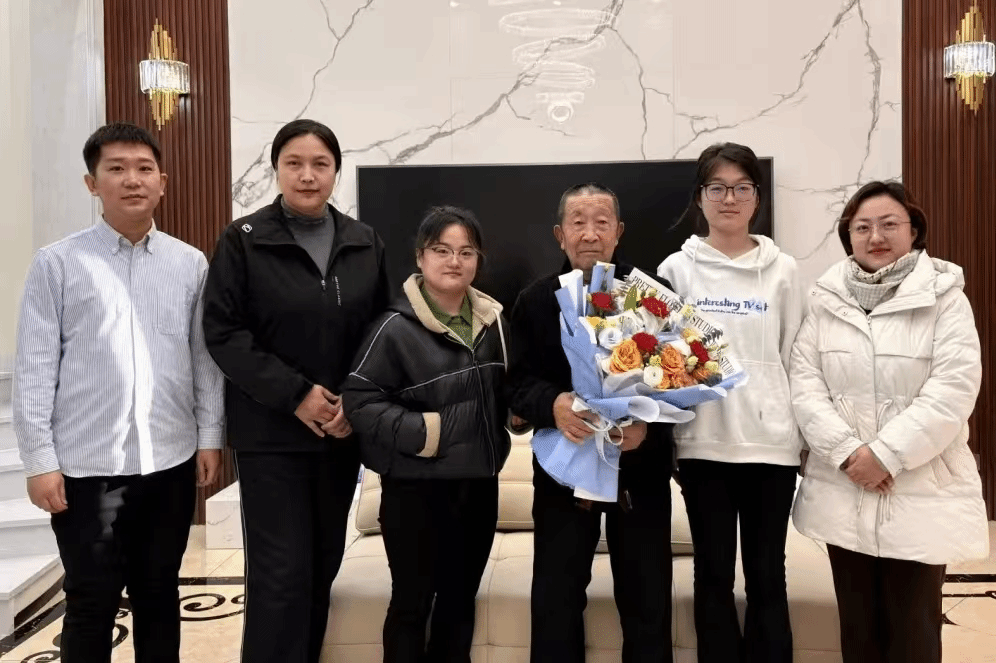

旅游与文化学院党总支副书记赵丹钰在2025年寒假期间带领分团委书记董雪,辅导员张健、王琦老师,学生代表李馥聿,走进了抗美援朝老战士孙永清的家中。

个人简介:孙永清,汉族,1929年生于辽宁省丹东市东港长山镇。1947年入伍,163师488团一营三连步兵,1950年入朝作战,1954年回国,回国后,孙永清担任民兵连长,后在村里担任干部。

老战士回忆刚入朝鲜时,美军凭借先进装备和强大火力占据优势,飞机轰炸、坦克推进,我方补给困难,战士们只能吃雪解渴、啃干粮或树皮充饥,但大家仍坚守阵地。

第一次遭遇战中,美军坦克与步兵协同进攻,战友们相继倒下。他所在的班负责阻击坦克,班长拉响炸药包与坦克同归于尽。大家怀着“不能让班长白白牺牲”的信念,坚持了一天一夜的激战,最终击退敌人,打出了中国军人的威风。

坑道战中,敌人占领表面阵地后,他们退入坑道。敌人向他们投掷手榴弹,有的人用树枝挑起帽子引开火力,有的人扑向滚进坑道的手榴弹保护战友。战火中,无数次生死考验,战士们凭借顽强的意志和不怕牺牲的精神击退敌人。停战消息传来时,大家欢呼落泪,他们完成了保家卫国的使命,捍卫了国家的尊严。战争结束回国后,看到家乡和热情的乡亲们,老战士感慨万千。

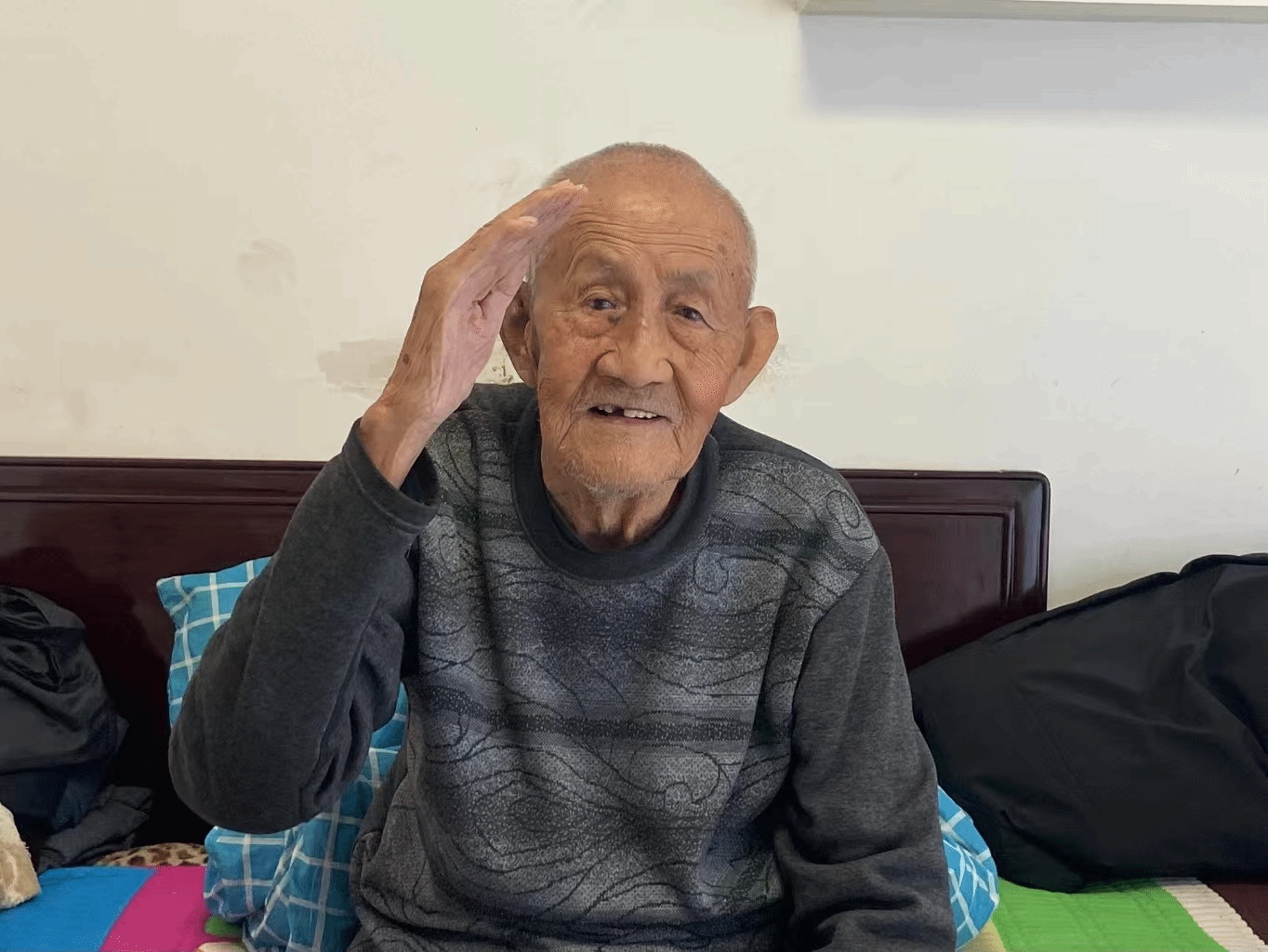

作为抗美援朝老战士,他为参战而自豪,那段战斗经历将永远激励自己,为祖国繁荣富强、人民幸福安康不懈奋斗。

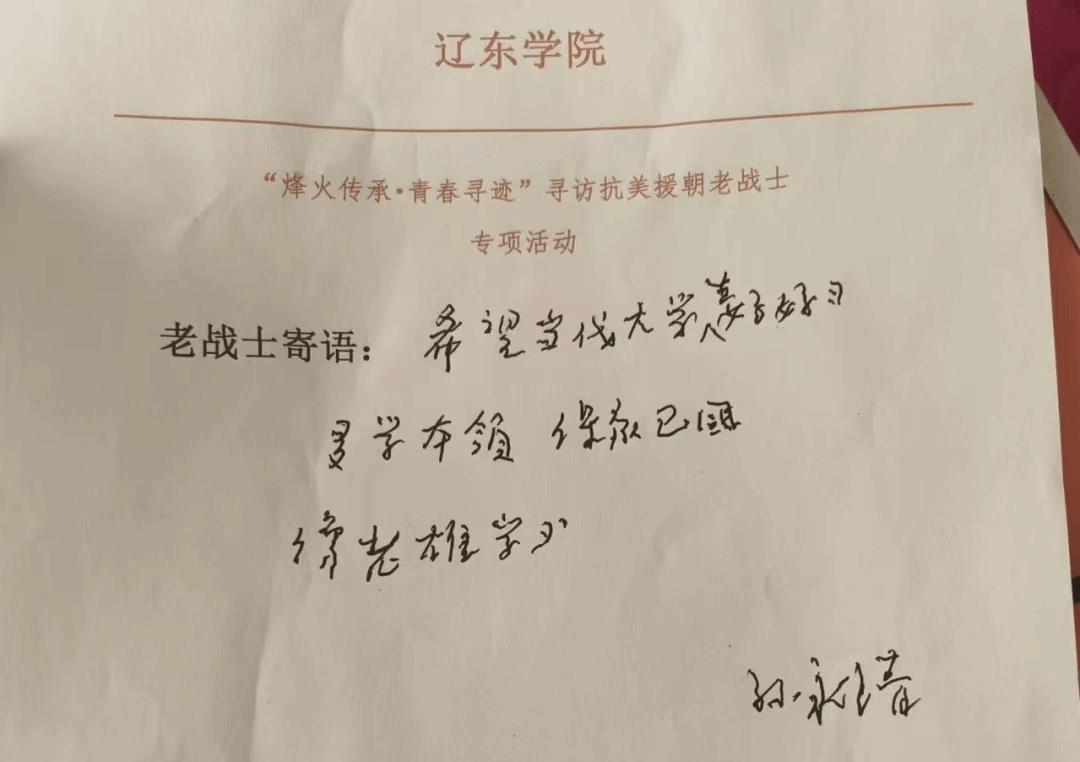

老战士寄语:希望当代大学生好好学习,多学本领,保家卫国,像老英雄学习。

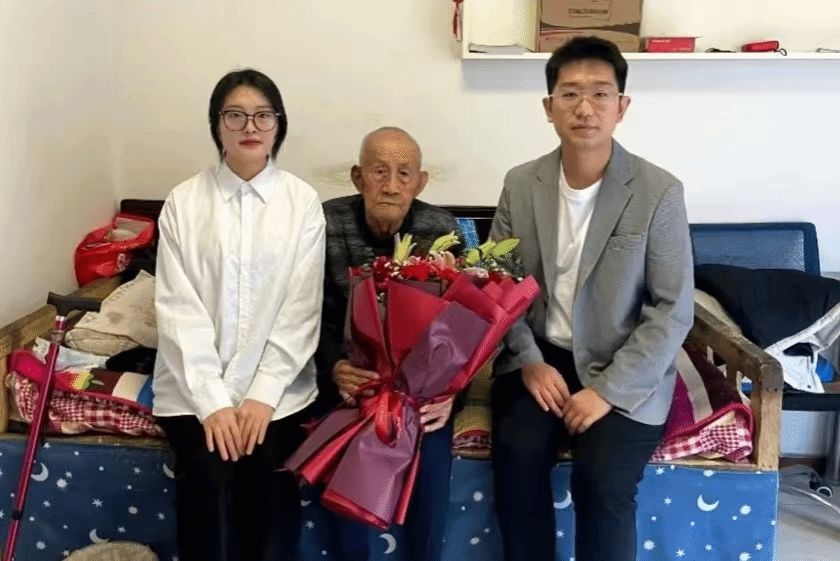

旅游与文化学院辅导员张健在2025年寒假期间和B2413班梁思晓同学一起采访了郑玉财老战士。

抗美援朝老战士:郑玉财

个人简介:郑玉财,汉族,1928年出生于辽宁省沈阳市。当年部队番号为空军后勤部一连707部,1950年入朝,在战争中主要负责空军后勤运输任务,从丹东出发向朝鲜战场上运输弹药物资。1954年8月份回国,在鞍山集中训练一个月后回到家乡从事农活。曾获得庆祝建国70周年纪念章。

老战士回忆道:有一次,我们从宽甸入朝,运输车刚进入朝鲜境内,就看到美军飞机在空中盘旋,久久不肯离去。无奈之下,我和战友们只能把弹药从车上搬进山洞,在山洞里一待就是七天七夜。起初还能吃点高粱米饭,后来就只能把随身携带的黄豆粒,省着一点点吃完。等飞机彻底飞走,我们才从山洞出来,继续为部队运送物资。对于我们运输兵而言,最重要的就是把弹药送到前线,确保战士们手中有枪,才能奋勇杀敌。

还有一次,汽车在行驶途中不慎掉进了山沟,我的头都磕破了,但还是强撑着把弹药搬出来,等待救援。我的脚是被手榴弹炸伤的,在一场惨烈的战役中,整个连最后就只剩下我和另一位战友。

那时,我经常往返于沈阳和丹东之间护送物资,对五道沟、六道口这些地方都印象深刻。朝鲜战争胜利后,我随部队到鞍山训练了一个多月,随后就回到农村老家,在生产队参加劳动。

这场战争,是中国军人用生命和鲜血谱写的壮丽赞歌。我们倍加珍惜现在的和平。这场战争的胜利也让我们相信只要拥有坚定的信念和顽强的意志,就没有任何困难能够阻挡我们前进的步伐。

老战士寄语:努力好好学习,文化就是本钱!

党总支副书记赵丹钰寻访心得:寻访抗美援朝老战士孙永清,于我而言是一场触及灵魂的精神洗礼。听他讲述过去,冰天雪地中,他们凭钢铁意志直面强敌,无畏战火,用信念守护山河,让我深深体悟到历史的厚重。

交谈间,孙老的讲述满是热血与担当。他回忆志愿军雄赳赳、气昂昂跨过鸭绿江的场景,语气坚定:“祖国需要我们,我们就上,没有丝毫犹豫!”在极端严寒下与装备精良的美军殊死搏斗,不少战友直至生命最后一刻仍坚守阵地。

这次寻访,让我真切领悟到抗美援朝精神的内涵。往后工作中遇到难题,我定以志愿军为榜样,坚定信念、迎难而上。我也会带领辅导员们将老战士的故事传递给更多学生,让我们的学生以先辈为榜样勇挑重担,不负先辈热血,为教育事业添砖加瓦,培育更多时代新人。

辅导员王琦寻访心得:这次拜访抗美援朝老兵孙永清的经历让我深受触动。面对这位饱经风霜的老战士,他那依然炯炯有神的双眼仿佛在诉说着当年的峥嵘岁月。当老人家回忆起战场上那些冒着枪林弹雨、忍饥受冻的日子时,在场的每个人都为之动容。正是这些革命先辈用鲜血和生命筑起了保卫祖国的钢铁长城。

作为一名高校辅导员,我深刻认识到红色教育不能仅停留在情感共鸣层面。我们要创新方式方法,把红色教育融入青年学生的日常学习和生活中,让红色文化在润物无声中浸润心灵。让我们以实际行动传承革命精神,将红色基因转化为青年一代砥砺前行的不竭动力!

辅导员张健寻访心得:孙永清老战士讲述的在战场上吸引火力、战友飞扑手榴弹保护大家的场景,让我真切感受到什么是无畏的奉献和无悔的牺牲。郑玉财老战士回忆汽车坠入山洞、浑身受伤仍顽强坚守的故事,更是生动诠释了坚韧顽强、使命担当的深刻内涵。

作为辅导员,我深知传承不仅要入耳,更要入心。日常工作中难免会有迷茫与困惑,可老战士们的经历让我明白,只要信念坚定,再大的困难都能克服。回到校园,我迫不及待地将老战士的故事分享给学生们,希望他们能从老一辈的奋斗历程中汲取力量,珍惜当下,在青春路上无畏拼搏,传承这份不朽的红色精神 。

学生李馥聿寻访心得:在参与抗美援朝老兵寻访活动的过程中,我收获了难以言表的感动与深刻的心灵触动,这是一次极具意义的精神洗礼。

老兵们虽年事已高,但提及往昔战场,眼中依旧闪烁着坚毅的光芒。他们用质朴而有力的话语,为我们还原了那段硝烟弥漫的岁月。从他们口中,我们得知了志愿军战士们在极端恶劣的条件下,如何凭借着顽强的意志与简陋的装备,与装备精良的敌军展开殊死搏斗,只为守护身后的祖国与人民。

此次寻访,让我深刻认识到和平的珍贵,也让我明白幸福生活来之不易,是无数先辈用热血与生命换来的。作为新时代的青年,我们应铭记历史,传承和弘扬抗美援朝精神,以先辈为榜样,努力学习,锤炼品德,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

学生梁思晓寻访心得:这次采访太姥爷,是我人生中难忘的一课。这次采访过程中,从丹东入朝的行军运输,到残酷激烈的战斗,那些惊心动魄的故事,一下把我拉回了那个战火纷飞的年代。太姥爷的言语朴实,却让我真切感受到志愿军战士保家卫国的坚定信念。身为英雄的后代,我深感自豪与责任重大。太姥爷的故事就像一座灯塔,照亮我前行的道路。我深知,自己流淌着的热血里,有着先辈英勇无畏的基因。我不能辜负这份传承,要以实际行动延续他们的精神。作为班级学委,我决心将太姥爷的寄语“努力好好学习,文化就是本钱”传递给每一位同学。在班会上,我会分享太姥爷的事迹,让同学们深刻懂得当下和平生活的来之不易,激励大家勤奋学习,为祖国的繁荣富强贡献自己的力量,不辜负先辈们的流血牺牲。

硝烟虽散,精神永存。当青年学子紧握志愿军老战士布满岁月痕迹的双手,触摸到的不仅是历史余温,更是民族精神的火种。抗美援朝精神中熔铸的爱国赤诚、血性胆魄与使命担当,恰是新时代大学生投身民族复兴不可或缺的精神密码。人人学习抗美援朝精神、人人会讲抗美援朝故事,是我们作为旅游与文化学院学子义不容辞的责任。我辈青年当以“钢少气多”的志气突破科技封锁,以“冰雕连”的坚韧攻克改革难关,把课堂里的知识储备转化为建设现代化强国的实践动能。在科技创新最前沿、乡村振兴主战场、国际交往大舞台,用青春续写“最可爱的人”的精神谱系,让爱国主义旗帜始终在民族复兴征程上高高飘扬。这既是跨越七十余年的精神接力,更是新时代青年对历史最好的致敬。

撰稿人:董雪

审稿人:李德洪

上一条:我院召开师德师风警示教育大会

版权所有:辽东学院旅游与文化学院

地址:辽宁省丹东市振安区临江后街116号

电话:0415-3789141 邮编:118001