历史由人民书写,精神因传承永续。寒假期间,学院按照学校党委部署,积极组织师生实地走访抗美援朝老战士。“寻访抗美援朝老战士专项活动”不仅是一次跨越时空的对话,更是一堂行走的思政课。青年学子以脚步丈量历史,在倾听老兵讲述烽火岁月的故事中,触摸信仰的温度;在记录泛黄勋章背后的荣光时,读懂家国情怀的分量。每一次叩问与记录,都是对红色基因的溯源,更是青年对自身使命的叩击。寻访的过程,实则是将历史记忆内化为精神坐标,将英雄气概转化为奋斗动能。新时代青年当以这场“自我教育”擦亮精神底色,让抗美援朝精神在强国复兴的征程中焕发新辉,以青春之我扛起时代之责!今天,就让我们透过“寻访抗美援朝老战士系列”,一同拨开历史的硝烟,走近这些“最可爱的人”。

2025年2月18日,学校招生与就业处处长江学俊、马克思主义学院教师温海波、旅游与文化学院分团委书记董雪、航空服务艺术与管理专业B2201班学生白高岩共同拜访了95岁高龄的抗美援朝老战士王学臣。

抗美援朝老战士:王学臣

个人简历:王学臣,1930年出生,汉族,辽宁省盘山县人,中共党员。1950年10月,他随部队奔赴朝鲜战场,参加了云山战役、突破临津江战役等重大战役。1953年,王学臣载誉回国,因在战场上的出色表现,于同年6月受到团通报表扬一次。转业复员后,他被分配到辽宁省营口市工作。

1950年10月,王学臣跟随部队奔赴朝鲜战场。白天敌机轰炸,部队趁夜行军,路况复杂,不少车辆翻沟。战士们背负六七十斤装备,就着积雪吃炒面省口粮。王学臣所在侦察连,任务危险,一次他缴获卡宾枪,挎着两把枪独自摸黑送信,毫不畏惧。侦察兵要突破敌人带铃铛的铁丝网,他悄悄剪断铁丝,插入地下,从缝隙间爬过,突袭敌军炮楼。志愿军战士的智慧和坚韧让被俘美国翻译赞叹。王学臣多次经历生死考验,被炮弹炸进两米深坑,仍乐观面对。在朝鲜期间,他自学朝鲜语,达到能和当地人顺畅交流的水平。部队打到汉城华侨街时,华侨们看到中国部队很开心,但战士们因作战任务紧急不能久留。抗美援朝战争期间,王学臣获得许多军功章,还收到慰问团送的写有“赠给最可爱的人”的茶缸、糖和饼干。他感慨志愿军战士靠吃苦耐劳的精神和坚定的信仰信念,用“小米加步枪”战胜强敌,希望年轻一代铭记历史、传承伟大抗美援朝精神,好好学习、报效祖国。

回忆起那段光荣岁月,王爷爷感慨万分。他说,志愿军战士们靠着吃苦耐劳的精神和坚定的信念,用“小米加步枪”战胜了装备精良的敌人。他希望年轻一代能铭记历史,传承志愿军的精神。“年轻人就像那八九点钟的太阳升起,好好学习,你们得接班继续战斗,报效祖国。咱得有中国人的志气。”

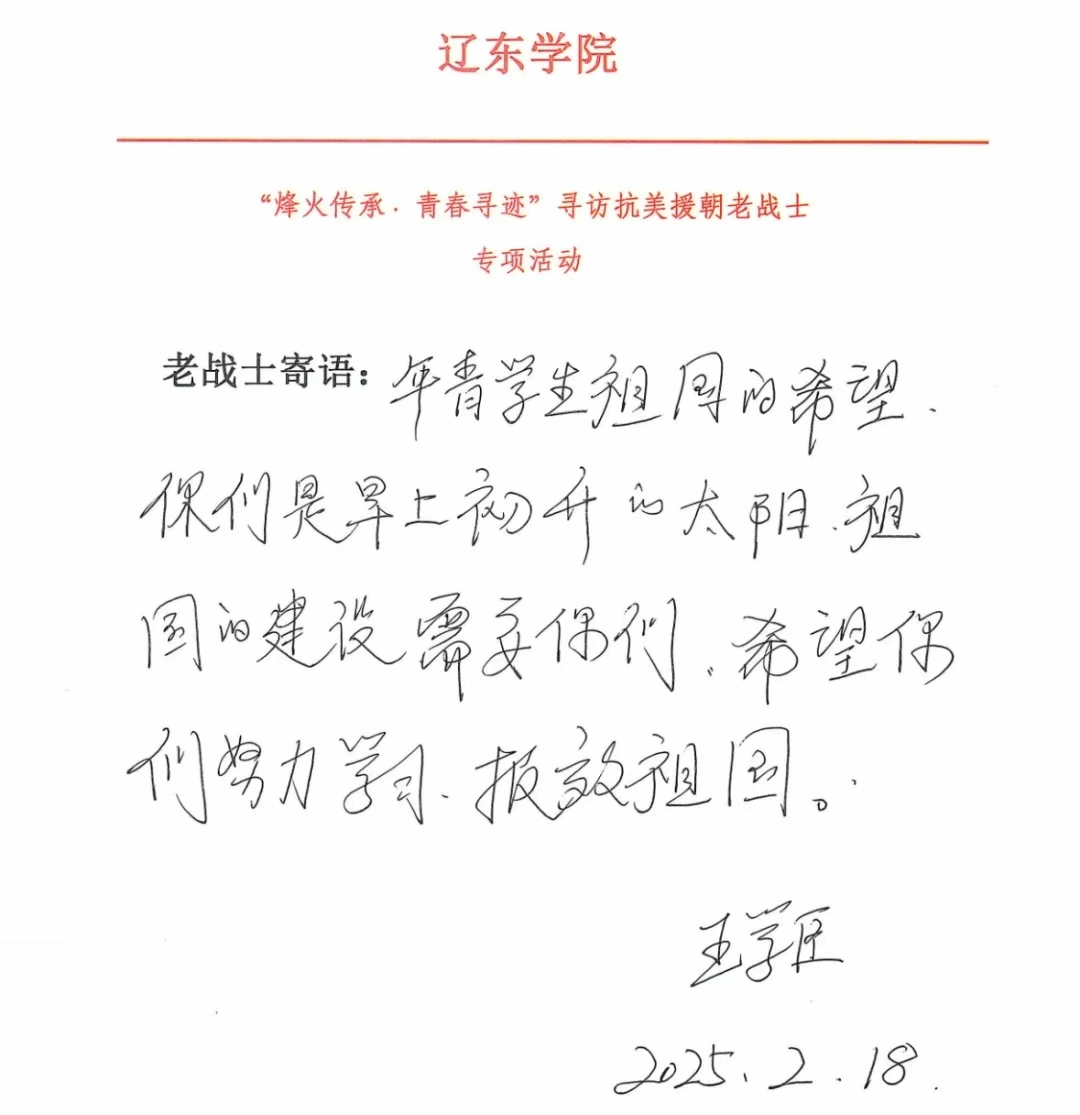

老战士寄语:寻访最后,王老为青年学生寄语:年轻学生祖国的希望,你们是早上初升的太阳,祖国的建设需要你们,希望你们努力学习,报效祖国。

抗美援朝老战士:杨玉峰

学校招生与就业处处长江学俊、马克思主义学院教师温海波,旅游与文化学院分团委书记董雪、航空服务艺术与管理专业B2201班学生白高岩一同拜访了抗美援朝老战士杨玉峰。

个人简历:杨玉峰,1927年11月出生,汉族,山东省鄄城县人,1945年6月入伍,1947年1月入党,部队番号是十六军四十六师136团;历经抗日战争、解放战争、抗美援朝战争;1950年10月入朝,1954年8月-1955年1月在辽宁第二干校学习,1955年1月转业分配到辽宁省营口市工作。

杨玉峰回忆,由于敌人封锁严密,食物和物资难以送达前线。战士们只能吃炒面就着雪充饥,为了能在战斗中保持体力,哪怕冻的生土豆硬得能硌掉牙,他们也得咬牙咽下。杨老牙齿发炎疼痛难忍,卫生员不敢贸然拔牙,他竟自己拿起医疗钳,硬生生地自己拔牙。结果牙齿拔断感染了,他的脸肿得老高,眼睛都被肿胀的脸蛋挤得看不见东西,可即便如此,他依然坚守岗位,让通讯员和卫生员汇报前线情况,他继续指挥战斗。“在朝鲜战场上,枪林弹雨可吓不倒我,就想着多打敌人,保护战友,保护咱的祖国。因为这股子不怕死的劲儿,领导信任我,提拔我当了连长。有一回,上级让我作为代表,向首长汇报战场情况。当时我心里既激动又紧张,可准备汇报的时候才发现,那些密密麻麻的内容,我怎么都记不住。没文化,真是吃了大亏!最后只能换成别人。”杨老语重心长地看着我说,“孩子,你可一定要好好学习,有了知识,以后不管干啥都能行,别像我留下遗憾。”

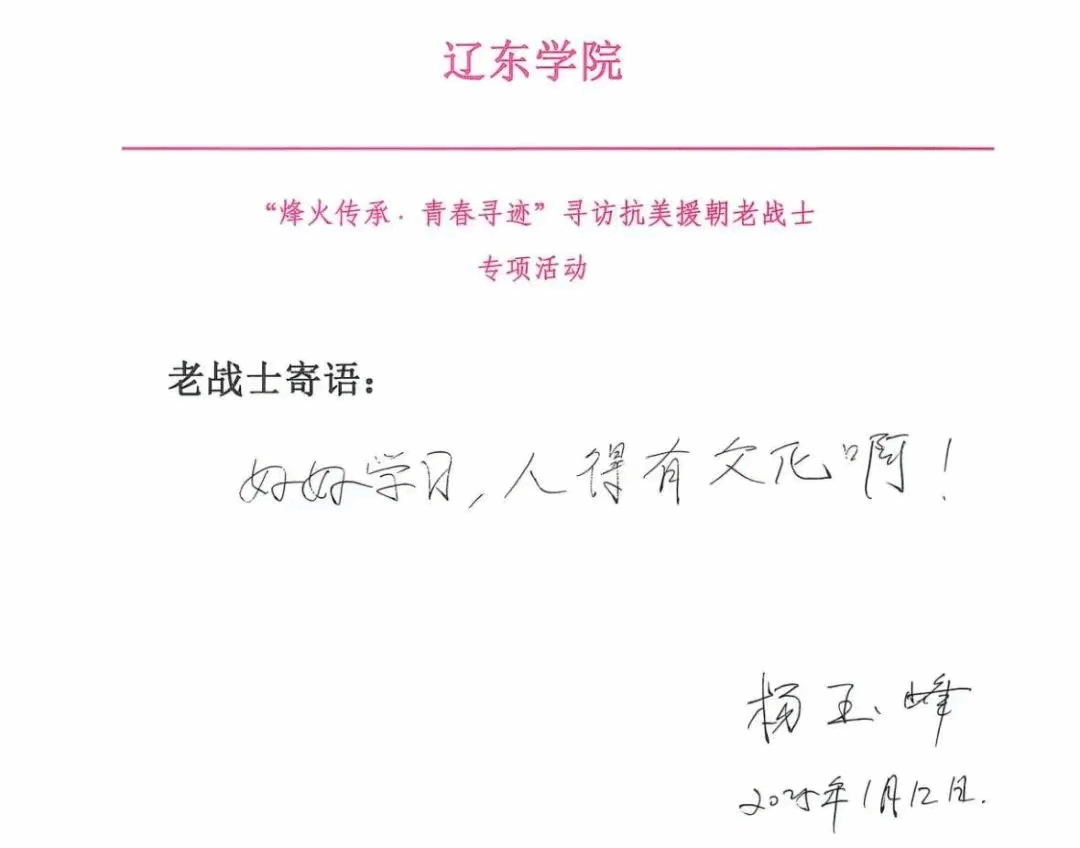

老战士寄语:

温海波老师寻访心得:身为马克思主义学院教师,日常我专注于理论教学。一次寻访抗美援朝老战士的经历,却给我带来了全新感悟,为教学注入了精神力量。走进老战士家中,墙上的勋章诉说着往昔。老战士忆起抗美援朝战争经历,在冰天雪地、装备悬殊的战场上,志愿军战士靠着“保家卫国”的信念战斗。长津湖战役,战士们趴在阵地上,被冻成冰雕也毫不退缩,用生命诠释忠诚。这坚定的信念,是为国家人民甘愿奉献一切的实际行动。老战士还谈到,胜利离不开团结一心、听从指挥。严明纪律下,战士们坚决执行任务,相互扶持,这正是马克思主义和集体主义精神的体现。这次寻访,让我的思想受到洗礼。我明白马克思主义理论不是教条,而是实践指南。课堂上,我把老战士故事融入教学,让学生感受理想信念与集体主义价值。这也坚定了我的使命,我要传递抗美援朝精神,引导学生树立正确三观,为中国梦贡献力量。

分团委书记董雪寻访心得:有幸拜访抗美援朝老战士王学臣、杨玉峰,他们身上的军人气质深深吸引了我。老战士们回忆起战场上的峥嵘岁月:敌人的狂轰滥炸、枪林弹雨,他们却从未退缩,始终坚守阵地。冰天雪地中,饥寒交迫,但无人逃避。老战士们的讲述让我真切感受到抗美援朝精神的伟大与深沉。在我与杨玉峰后代交谈的过程中,听到他儿子说道“我的父亲不是英雄,那些战死沙场的战士才是英雄”让我深受触动。作为分团委书记,我深知肩负着传承历史、培养爱国情怀的重任。我将把老战士的故事和精神融入育人环节,邀请老战士后代进校园分享经历。希望通过这些活动,激励学生铭记历史,砥砺前行,肩负起新时代的责任与使命,让抗美援朝精神在青年中薪火相传。

白高岩同学寻访心得:在寒假寻访抗美援朝老战士的过程中,我触摸到了历史的温度。当98岁的杨玉峰爷爷颤巍巍举起右手,模仿当年在战场上拔牙的动作时,他说:“疼算什么?战场上只有‘坚持’两个字!”他布满皱纹的眼角闪着光,“指挥员倒下了,战士们怎么办?咬碎了牙也得挺住!”这份铁血担当,让我瞬间红了眼眶。

王学臣爷爷讲述情报传送任务时,突然握住我的手:“当年我们趴雪窝子啃炒面,就盼着胜利后国家能站起来!你们现在多好啊,像毛主席说的‘八九点钟的太阳’,得把光热洒到该去的地方!”这殷切的嘱托,沉甸甸压在我心头。

作为团委学生干部,我深知肩上的使命。老战士们用生命诠释的“祖国需要就是最高命令”,正是我们需要传承的精神火炬。我将和学院红色宣讲团的同学们一道把老一辈人向阳而生的期盼转化为切实的行动,同时在学生群体中组织一支志愿服务队,专门为抗美援朝老战士录制口述视频,借助新媒体的传播力量,让那些珍贵的故事“活”起来,让更多人能够聆听、铭记。在校园发起“微光行动”,以志愿服务践行“螺丝钉”担当。

硝烟虽散,精神永存。当青年学子紧握志愿军老战士布满岁月痕迹的双手,触摸到的不仅是历史余温,更是民族精神的火种。抗美援朝精神中熔铸的爱国赤诚、血性胆魄与使命担当,恰是新时代大学生投身民族复兴不可或缺的精神密码。人人学习抗美援朝精神、人人会讲抗美援朝故事,是我们作为旅游与文化学院学子义不容辞的责任。我辈青年当以“钢少气多”的志气突破科技封锁,以“冰雕连”的坚韧攻克改革难关,把课堂里的知识储备转化为建设现代化强国的实践动能。在科技创新最前沿、乡村振兴主战场、国际交往大舞台,用青春续写“最可爱的人”的精神谱系,让爱国主义旗帜始终在民族复兴征程上高高飘扬。这既是跨越七十余年的精神接力,更是新时代青年对历史最好的致敬。

撰稿人:董雪

审稿人:李德洪

版权所有:辽东学院旅游与文化学院

地址:辽宁省丹东市振安区临江后街116号

电话:0415-3789141 邮编:118001