历史由人民书写,精神因传承永续。寒假期间,学院按照学校党委部署,积极组织师生实地走访抗美援朝老战士。“寻访抗美援朝老战士专项活动”不仅是一次跨越时空的对话,更是一堂行走的思政课。青年学子以脚步丈量历史,在倾听老兵讲述烽火岁月的故事中,触摸信仰的温度;在记录泛黄勋章背后的荣光时,读懂家国情怀的分量。每一次叩问与记录,都是对红色基因的溯源,更是青年对自身使命的叩击。寻访的过程,实则是将历史记忆内化为精神坐标,将英雄气概转化为奋斗动能。新时代青年当以这场“自我教育”擦亮精神底色,让抗美援朝精神在强国复兴的征程中焕发新辉,以青春之我扛起时代之责!今天,就让我们透过“寻访抗美援朝老战士系列”,一同拨开历史的硝烟,走近这些“最可爱的人”。

抗美援朝老战士:梁瑞林

2025年3月3日,学校党委常委、副校长苏成利,带领马克思主义学院副教授温海波、旅游与文化学院党总支副书记李德洪、赵丹钰,分团委书记董雪、学生干部陈子洋走进了抗美援朝老战士梁瑞林的家。

个人简介:梁瑞林,辽宁黑山县人,1931年出生。1950年12月24日作为志愿军第50军150师450团的见习参谋随部队入朝作战,主要负责战场侦察、战术协调及作战计划制定等工作。

他在第三次战役中参与了对英军皇家重坦克营的围歼行动,全程承担参谋职责。战争结束后,梁老先生曾任市关工委副主任,到各单位讲抗美援朝历史,接受过国家、地方媒体采访。在《炎黄春秋》《抗美援朝研究》等发表多篇文章。2020年,梁老通过媒体访谈重新进入公众视野,其战斗经历被收录于《辽宁相册》等专题报道中,成为抗美援朝历史的重要见证者。

感人故事:梁老先生在寻访时提到了自己印象最深刻的一次战役。1950年12月31日,第三次战役打响。第50军迅速突破敌人的临津江防线,一路直向汉城杀去。1月3日凌晨4时,在汉城至议政府的公路上,遇到了英军的皇家第29旅,我军迅速抢占公路边的159.3高地,在配属的师侦察连的配合下,在付出重大伤亡后,战至17时,击退敌人的7次反扑,死死地扼住了英军的皇家第29旅败退的咽喉要地。梁老哽咽的说:“一方是只有炸药包、反坦克手雷、爆破筒的志愿军部队,一方是拥有“百夫长”式坦克的英军皇家重坦克营。”梁老他亲身经历了步兵打坦克的壮烈场景,描述当年没有任何反坦克武器,只能使用炸药包、爆破筒、手榴弹攻击敌军。在探索中发现由于导火索太长,只有将导火索搞短才可以有机会炸到坦克,所以战士们不畏牺牲,前仆后继,靠着顽强的毅力最终取得了胜利。

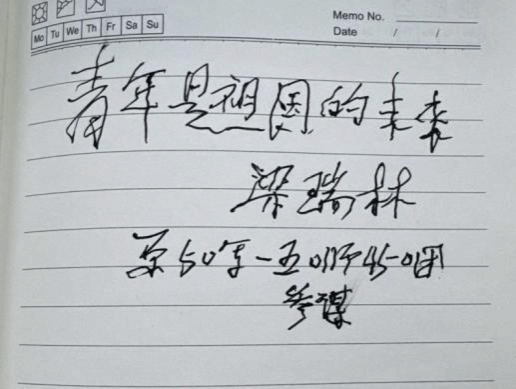

老战士寄语:寻访最后,梁老先生为青年学生寄语:青年是祖国的未来!

党总支副书记李德洪寻访心得:翻开梁老先生的笔记,字里行间记录的奋斗历程与对信仰的坚守令人动容。这份精神遗产不仅是历史的见证,更饱含对后辈的殷切期望。作为教育工作者,我深感责任重大,必将以梁老先生为榜样,将抗美援朝精神融入党员理想信念教育中,鼓励党员以身作则,发挥先锋范作用。激励全院师生汲取奋进力量,共同成长,以扎实学识滋养家国情怀,以创新思维回应时代需求,在民族复兴征程上勇担使命、砥砺前行。

分团委书记董雪寻访心得:梁老先生作为志愿军第50军老兵,以亲历者视角重现高阳追击战细节:战友李光禄用炸药包炸毁英军坦克、战士们在烈火中顽强反击等场景,让“钢少气多”的英勇精神突破史料记载,化作可触可感的青春震撼。通过梁老先生的口述史,作为新时代共青团干部的我更加意识到让红色记忆从历史符号升维为青年成长的精神坐标的必要性,不做历史的复读机,要做精神的翻译官,让“冻土豆的冰凉”化作挺立时代潮头的热血脊梁。在日后的工作中,我会创新活动形式将抗美援朝精神融入到各项活动中,让历史成为青年的“精神充电宝”,在触摸弹痕与硝烟时,听见自己血脉里同样的热血奔涌。

陈子洋同学寻访心得:在采访抗美援朝老兵梁老先生时,那段烽火岁月的记忆穿越时光直抵人心。谈起战火纷飞的往事,他眼中依旧闪烁着坚毅的光芒:“那时候,谁也没想过退缩。”没有豪言壮语,却字字铿锵--英雄的底色,是责任在肩、向死而生的担当。提及50军团二次入朝的生死时刻,年过九旬的他潸然泪下,战场细节仍历历在目。“活下来的人,要替他们看遍祖国的山河。”这句话让我深受触动。如今的盛世山河,正是无数如梁老般的战士用青春与鲜血铸就的丰碑。作为旅游与文化学院学生会干部,我深感青年一代的使命:铭记,是最好的致敬;传承,是永恒的担当。未来,我将以抗美援朝精神为指引,带领全体同学践行三件事:

1.讲好红色故事:策划“口述历史”专栏,用新媒体传播梁老等老兵的事迹;

2.深植爱国情怀:组织“重走抗美援朝路”研学活动,在丹东红色地标中感悟精神力量;

3.践行青春使命:开展“我为老兵办实事”志愿行动,将敬意化为服务社会的实际行动。

英雄永不迟暮,精神薪火相传。愿吾辈青年既能仰望星空,铭记先辈以命相搏的理想;亦能脚踏实地,用奋斗续写新时代的“山河无恙”!

硝烟虽散,精神永存。当青年学子紧握志愿军老战士布满岁月痕迹的双手,触摸到的不仅是历史余温,更是民族精神的火种。抗美援朝精神中熔铸的爱国赤诚、血性胆魄与使命担当,恰是新时代大学生投身民族复兴不可或缺的精神密码。人人学习抗美援朝精神、人人会讲抗美援朝故事,是我们作为旅游与文化学院学子义不容辞的责任。我辈青年当以“钢少气多”的志气突破科技封锁,以“冰雕连”的坚韧攻克改革难关,把课堂里的知识储备转化为建设现代化强国的实践动能。在科技创新最前沿、乡村振兴主战场、国际交往大舞台,用青春续写“最可爱的人”的精神谱系,让爱国主义旗帜始终在民族复兴征程上高高飘扬。这既是跨越七十余年的精神接力,更是新时代青年对历史最好的致敬。

撰稿人:董雪

审稿人:李德洪

上一条:【传承抗美援朝精神】我院开展寻访抗美援朝老战士专项活动(二)

下一条:我院开展清明祭英烈主题实践活动

版权所有:辽东学院旅游与文化学院

地址:辽宁省丹东市振安区临江后街116号

电话:0415-3789141 邮编:118001